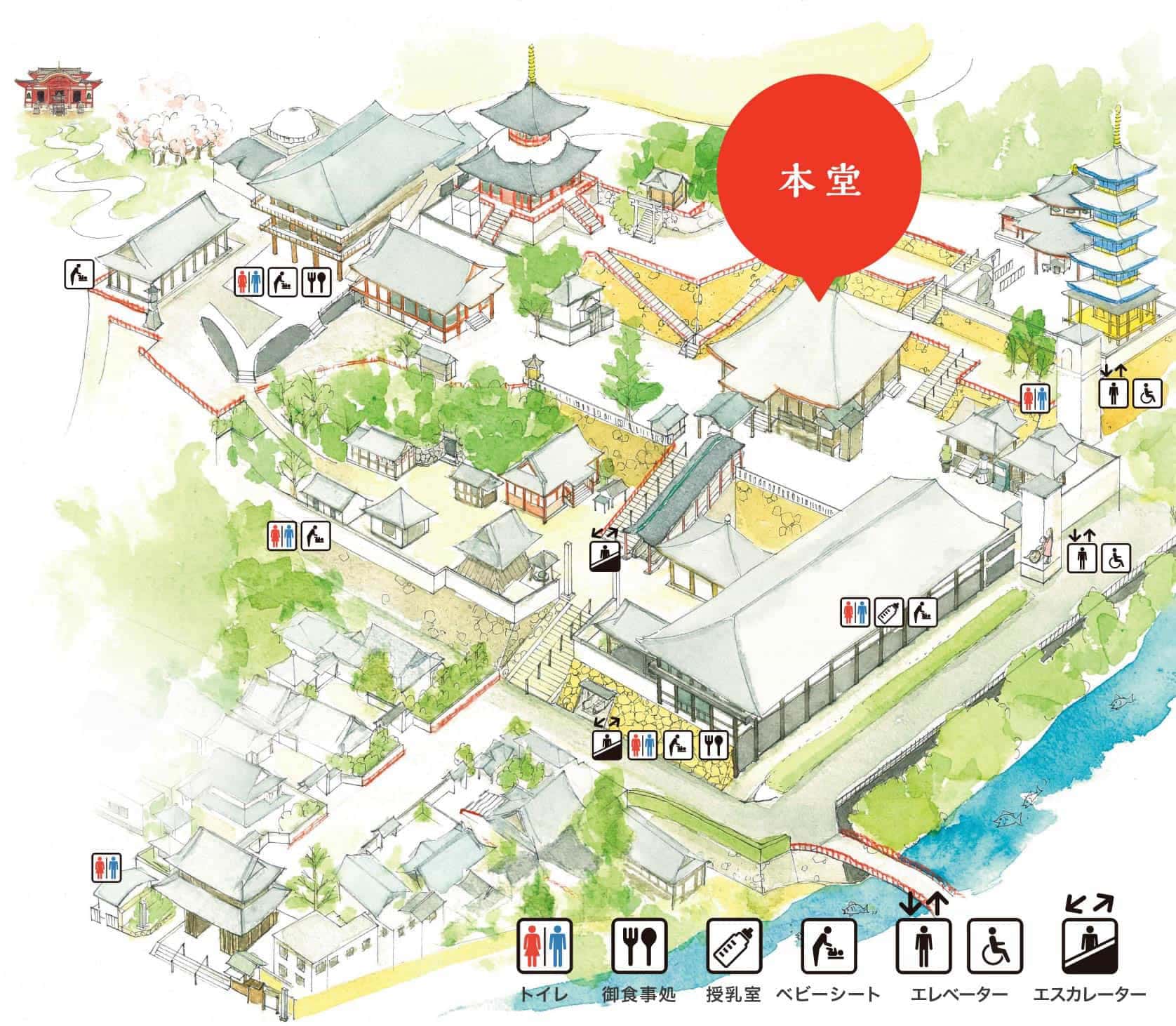

堂塔伽藍・本堂

-

豊臣秀頼によって再建された歴史的文化財である本堂

中山寺の本堂は当初、当山の奥之院が建つ場所にあったと考えられております。天正六年(一五七八)荒木村重の乱により伽藍もろとも焼失しましたが、慶長八年(一六〇三)豊臣秀頼の発願により現在の本堂が再建されました。兵庫県の有形文化財建造物として指定されています。

ご本尊十一面観世音菩薩は秘仏として御厨子を閉じておりますが、毎月十八日の観音さまのご縁日に御開扉を行っております。

西国三十三所を巡礼される方々はもちろんのこと、安産を願う妊婦さま、お子さまの健やかなるご成長を願うご家族さまなど、多くの参拝者の心の拠り所であり、また中山寺に奉職する僧侶の祈りの根本道場でもあります。

-

多くの参拝者を受け入れることができる建築様式

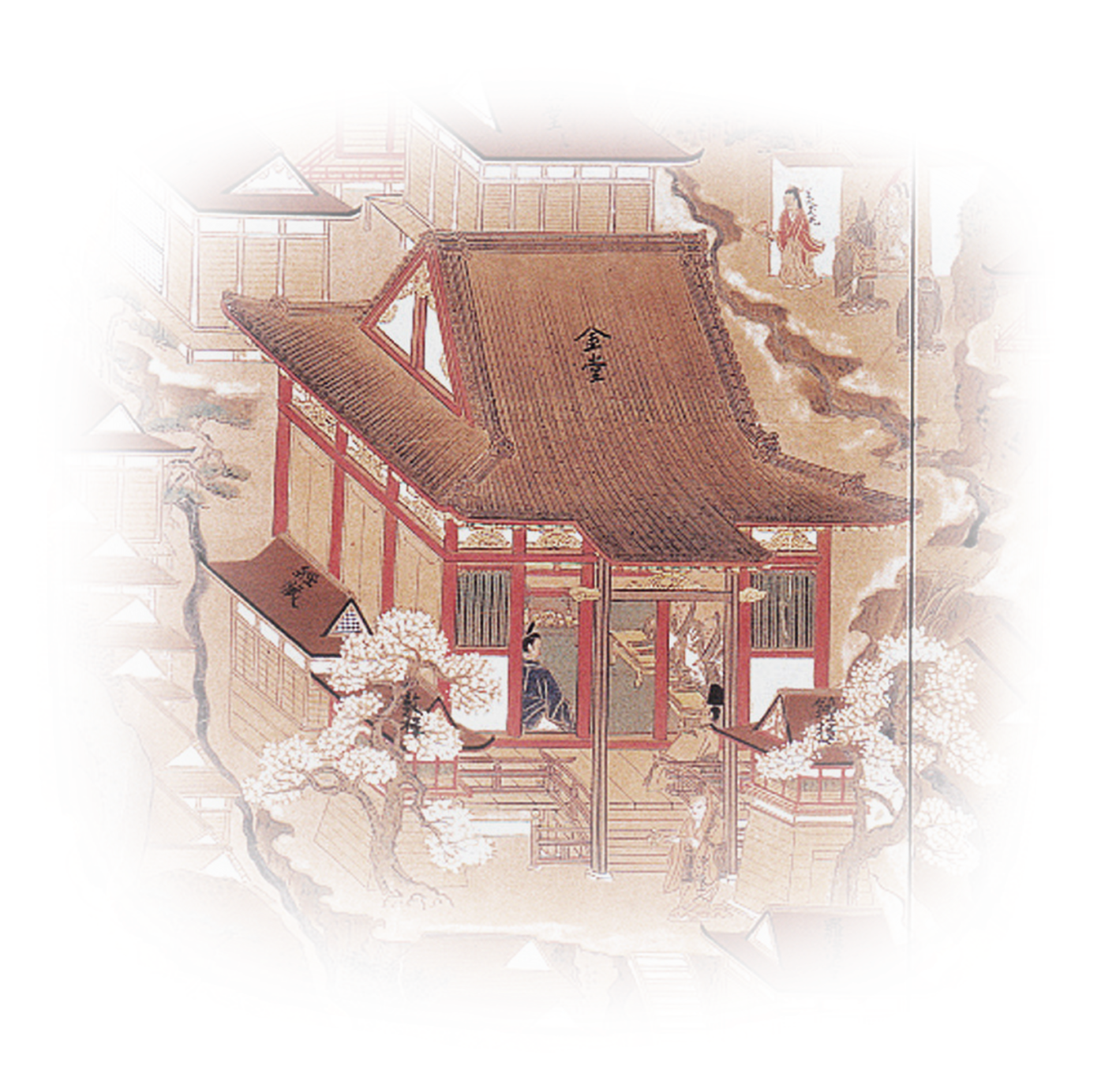

寄棟造で本瓦葺、桁行五間、梁行五間、ほぼ正方形の様式をとります。当山の本堂の大きな特徴として、礼堂が吹き放しとなっていることが挙げられます。

一見して縁側に見える板の間は、実際は本堂の外陣となります。参拝者は履物を脱がずして礼堂に入るかたちとなり、自然に本尊厨子を礼拝することができます。これは、日常的に多くの参拝者を受け入れる札所寺院にしばしば見られる建築様式です。

内陣床は畳敷き、天井は格天井となります。背面中央に須弥壇(しゅみだん)を置き、その上に荘厳な大型の御厨子を安置します。

本堂内外を彩る装飾について

本堂内外の鮮やかな彩色や彫刻は江戸時代中後期に施されたものとされています。

長年の風雨や燻煙で顔料の剥落が進んでおりましたが、平成17年から平成20年にかけての修復事業で復元されました。

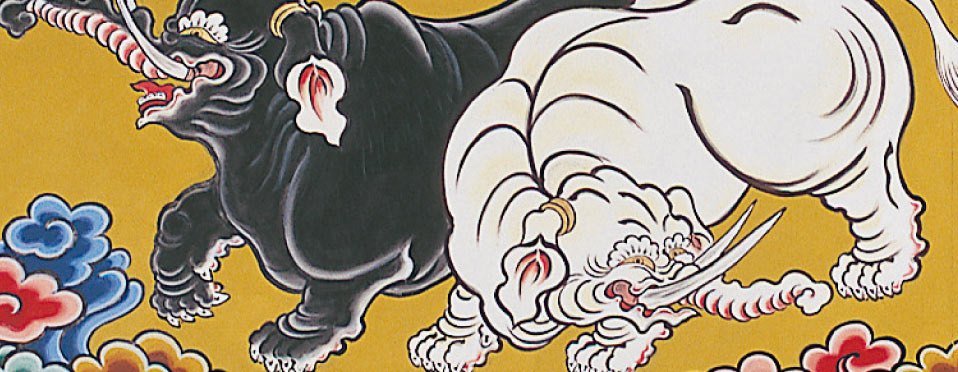

本堂外周上部には、龍、獏、象、鳳凰、麒麟などが躍動感溢れる姿で描かれています。

内陣中央柱間にかかる虹梁形飛貫(こうりょうがたひぬき)には、繊細に刻まれた飛天と迦陵頻伽(かりょうびんが)

(極楽に住むとされ童女面に鳳凰の下半身を持つ)が舞います。135の各間を持つ格天井には、

それぞれ雲龍図や花鳥図、法具などが描かれ、同じ図絵はひとつとしてありません。

-

-

花鳥図

-

-

琵琶板に描かれた獏(上)と象(下)

-

天井の彩色

アクセス